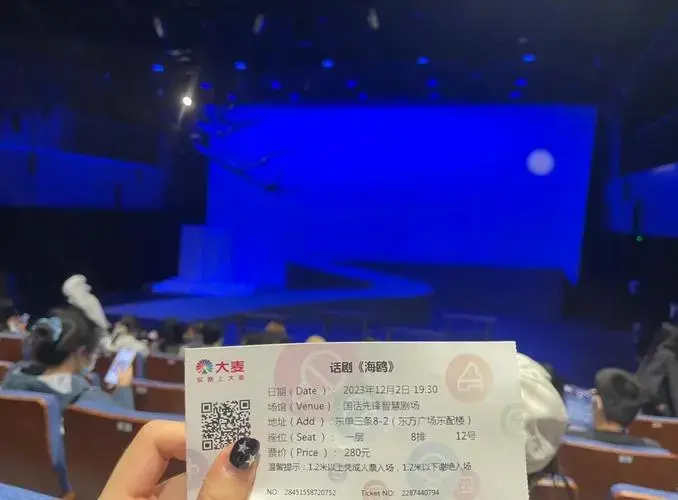

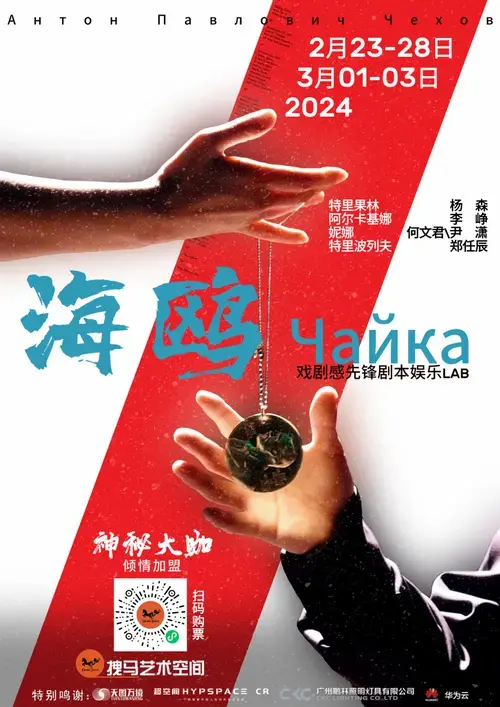

契诃夫《海鸥》话剧热映中,观众直呼“震撼”

## 当《海鸥》飞越百年:为什么契诃夫的"无聊杰作"让当代观众集体破防?

"这戏太无聊了,整整四个小时,他们就在那里谈论生活、爱情和艺术,什么都没发生!"——1896年《海鸥》首演惨败时,一位愤怒观众的评论,与今天剧场里此起彼伏的"震撼"形成奇妙呼应。契诃夫笔下那只命运多舛的海鸥,正以惊人的当代性击穿着每个都市人的心灵铠甲。

在第四幕特列普列夫举枪自尽的瞬间,某剧场出现了罕见的集体屏息——枪响后十秒内,能清晰听见后排女士手链滑落的声响。这种近乎宗教仪式的剧场体验,与短视频时代追求即时快感的娱乐逻辑形成尖锐对立。当代观众为何会在一个19世纪俄国知识分子自杀的故事里找到情感共振?或许正因为契诃夫提前百年预见了我们的精神困境:在物质丰裕与意义匮乏的夹缝中,每个人都成了那只"被射杀后做成标本的海鸥"。

尼娜"我要成为伟大演员"的宣言与特列普列夫"新形式"的执念,构成当代青年生存境况的精准隐喻。某互联网大厂员工在演后谈中哽咽:"我在工位上修改第27版PPT时,突然想起剧中那句'我们都在扮演自己讨厌的角色'。"数据显示,北上广深版《海鸥》观众中,25-35岁群体占比达68%,远超传统话剧受众年龄结构。这些在"内卷"中挣扎的年轻人,在特里果林"我写作就像在吃自己"的独白里,照见了自己沦为"职场工具人"的异化状态。

契诃夫式的"停顿"成为最昂贵的剧场时刻。当妮娜与特列普列夫重逢时那段长达两分钟的沉默,某场演出中出现了神奇现象:观众席陆续亮起的手机屏幕又相继熄灭——这些被训练成多任务处理器的现代大脑,竟集体选择了延迟满足。这种对抗注意力经济的行为艺术,恰是《海鸥》当代魅力的核心:它用精神的慢炖料理治愈着我们被快餐文化摧毁的味蕾。

"生活不会因为我们的痛苦而停止。"特里波列夫这句台词在社交媒体引发二次创作热潮。某视频平台数据显示,#海鸥式生存 话题下,年轻人们用职场vlog、考研日记等形式演绎着当代版《海鸥》。这种跨时空的对话证明,契诃夫笔下"未完成的人生"正在技术时代获得新的注解——当AI可以生成完美故事时,那些破碎的、矛盾的、未解决的生存状态反而成为最珍贵的人性证明。

在演出结束后随机采访的37位观众中,有29人表示"看到了自己的影子"。这种惊人的代入感源于契诃夫对人类困境的永恒捕捉:我们比任何时候都更接近剧中人——被算法推送包围的特里果林,在社交平台表演人生的妮娜,为KPI燃烧生命的特列普列夫。那只百年海鸥的飞翔轨迹,恰是我们这个时代的心理心电图。

-

相关资讯更多>>

-

08-31 06:58

-

09-12 18:49

-

09-12 05:24

-

08-29 14:01

-

09-07 21:32

-

09-03 16:59

-

09-01 00:42

-

08-28 20:37